Kritikwürdiger ist das BBF-Modell von Senat und Finanzverwaltung hinsichtlich seiner politischen Steuerung und Aufsicht. Gerade weil der Berliner Boden und die verfügbaren Finanzmittel für Ankäufe naturgemäß limitiert sind, ist die Frage welche Liegenschaften für welche Nutzungen und infolge welcher politischen Prioritätensetzung letztlich erworben werden, eine ganz entscheidende. Zumal es sich bei den gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedürfnissen, die der jeweiligen Entscheidung zugrunde liegen, wie bei jeder Form von „Stadtentwicklung“, bekanntlich um dynamische Prozesse handelt. Wenn der BBF nicht zu einer Blackbox und zum reinen Transmissionsriemen der finanzpolitischen Agenda wechselnder Landesregierungen werden soll, bedarf es deutlich mehr Transparenz, Öffentlichkeit und (parlamentarischer) Kontrolle. Eine notwendige Konsequenz wäre, den vorhandenen Aufsichtsgremien einen Beirat zur Seite zu stellen, der mit zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik besetzt ist. Unabdingbar ist ein unabhängiges Berichtswesen, einschließlich einer regelmäßigen Aktualisierung und politisch-öffentlichen Debatte der konkreten BBF-Geschäftspolitik, damit sich in dieser auch die Interessen der Berliner Zivilgesellschaft, anderer Fachressorts sowie der Berliner Bezirke widerspiegeln.

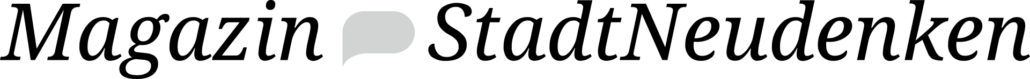

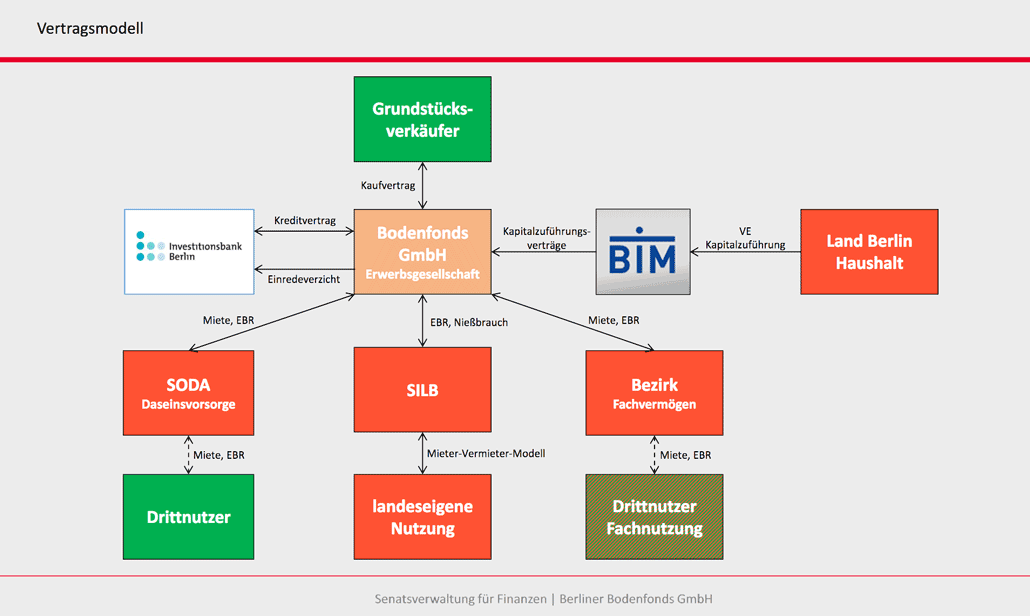

Entscheidend für den Erfolg eines Berliner Bodenfonds sind zudem seine immobilienwirtschaftlichen Konditionen und bodenpolitischen Zwecke. Die vollständige Übertragung des Mieter-Vermieter-Modells der BIM auf den BBF und dessen Begrenzung auf öffentlich-institutionelle Vertrags- und Kooperationspartner*innen greift deshalb deutlich zu kurz. Gleiches gilt für die Fixierung auf relevante kalkulatorische Faktoren wie die ortsübliche Vergleichsmiete oder marktorientierte Wertermittlungsverfahren. Auch beim Thema „Vergabe in Erbbaurecht“ braucht es dringend eine Öffnung, sowohl hinsichtlich der Möglichkeit als solcher, als auch bei der Ermittlung der Erbpacht-Konditionen wie Laufzeit und Zins. Anderenfalls dürfte der BBF als Instrumentarium für die Schaffung bzw. den Erhalt nicht-kommerzieller Nutzungen, sozialer und ökologischer Projekte oder urbaner Freiräume auf absehbare Zeit ausfallen.

Mit der Gründung des BBF wurde ein Anfang gemacht. Nun liegt es an uns, der Berliner Zivilgesellschaft und Politik, ihn zu einem städtischen Bodenfonds auszugestalten, der diesen Namen auch verdient.